»Mehr Mut wagen«

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger, Präsident

der Polytechnischen Gesellschaft

Lorem ipsum - Vorwort

Tätigkeitsbericht 2024

»Mehr Mut wagen«

Das Jahresende 2023 stand im Bann des 7. Oktobers, des Terrorangriffs der Hamas auf Siedlungen im Süden Israels, aber auch im Bann des Krieges, der in der Folge im Gebiet des Gazastreifens wütete. Die Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen und ihren Folgen hierzulande sollten den Vorstand im Jahr 2024 stark beschäftigen.

Wie wieder Frieden? Von der Sonderreihe zum Programmschwerpunkt

Sehr früh nach den Terroranschlägen in Israel kam es auch in Deutschland zu unwürdigen Szenen der Solidarisierung bestimmter Aktivistengruppen mit den Taten der Hamas. Noch schlimmer, Juden waren selbst in Frankfurt gehäuft antisemitischen Beleidigungen und Angriffen ausgesetzt. Großes Unbehagen über diese Entwicklung mischte sich bald mit dem Wunsch, diesem neu auflodernden Antisemitismus entgegenzutreten. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft hatte bereits Sondermittel für den Kampf gegen Antisemitismus mobilisiert und unterstützte weithin sichtbar die Kampagne „Nie wieder ist jetzt!“. Der Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft e.V. begrüßte all diese Maßnahmen und setzte sich das Ziel, einen Raum zu schaffen, in dem eine Diskussion über die Lage in Israel und Palästina möglich war.

Der Vorstand wusste, dass er damit ein äußerst schwieriges, durch unversöhnliche Positionen geprägtes Terrain betrat. Deshalb suchte er Rat und Hilfe bei Saba NurCheema und Meron Mendel, zwei neuen Mitgliedern, die für ihre vielseitige Verständigungsarbeit mit Jugendlichen mehrfach ausgezeichnet worden sind. Das jüdisch-muslimische Ehepaar war sofort bereit, die Bemühungen des Vorstands und der Geschäftsstelle zu unterstützen. Beide entwickelten das Konzept einer dreiteiligen Veranstaltungsserie, die unterschiedliche Aspekte des Nahostkonflikts und seiner Rückwirkungen auf die deutsche Gesellschaft in den Blick nehmen sollte. Dabei gingen sie von der Überlegung aus, dass in der aufgeheizten Atmosphäre ein vernünftiges Gespräch zur Situation in Israel und Palästina nur denkbar ist, wenn übergreifende humanitäre Werte als Zielvorstellung in den Fokus gerückt werden. Konkret sollte es um die Möglichkeit eines friedlichen Miteinanders in Israel ebenso wie in Deutschland gehen.

Für die Umsetzung der Reihe wurden weitere Unterstützer gewonnen, insbesondere das Schauspielhaus Frankfurt, das seine Bühne für die Hauptveranstaltung zur Verfügung stellte, und die Bildungsstätte Anne Frank, die ihre Netzwerke in die Frankfurter Schullandschaft einbrachte. Auch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft beteiligte sich an dem Projekt, stellte finanzielle Mittel bereit und wirkte als Türöffner gegenüber den Bildungseinrichtungen der Stadt.

Verein

Der Verein im Jahr 2024

Wir gedenken unseren verstorbenen Mitgliedern

Friedrich von Metzler

Prof. Dr. Ludwig Zichner

Dr. Helga Budde-Hupfauer

Prof. Hubert Buchberger

Neue Mitglieder

Gabriela Alves Werb

Faruk Bozkurt

Andreas Chiocchetti

Aurelio Fichter

Ivo Frohmüller

Hektor Hebert

Alexander Heckel

Hauke Hueckstaedt

Denis Knese

Wolfram Koch

Barbara Lämmlein

Claudia Lüling

Leonhard von Metzler

Ingo Nathusius

Franziska Nori

Martina Pfeifer

Herbert Sahm

Christian Setzepfandt

Gert Spennemann

Peter Tinnemann

Gertrud Traud

Marco Weller

Gesine Wilke

Alexander Zang

Name?

Kuratorium

Bericht des Kuratoriums

Im Berichtsjahr trat das Kuratorium satzungsgemäß zu insgesamt vier Sitzungen – am 5. Februar 2024, am 3. Juni 2024, am 9. September 2024 sowie 26. November 2024 – zusammen. Der Vorstand informierte in den Sitzungen des Kuratoriums umfassend und informativ über die Angelegenheiten der Polytechnischen Gesellschaft und ihrer Institute.

Mitgliederversammlung

Bericht über die Mitgliederversammlung 2024

Am 7. November versammelte sich über ein Drittel der PTG-Mitglieder in der Deutschen Nationalbibliothek, um den Tätigkeitsbericht 2023 anzunehmen und die notwendigen Beschlüsse für das folgende Jahr zu treffen.

Mission der Polytechnischen Gesellschaft

Frankfurt Mutig Machen

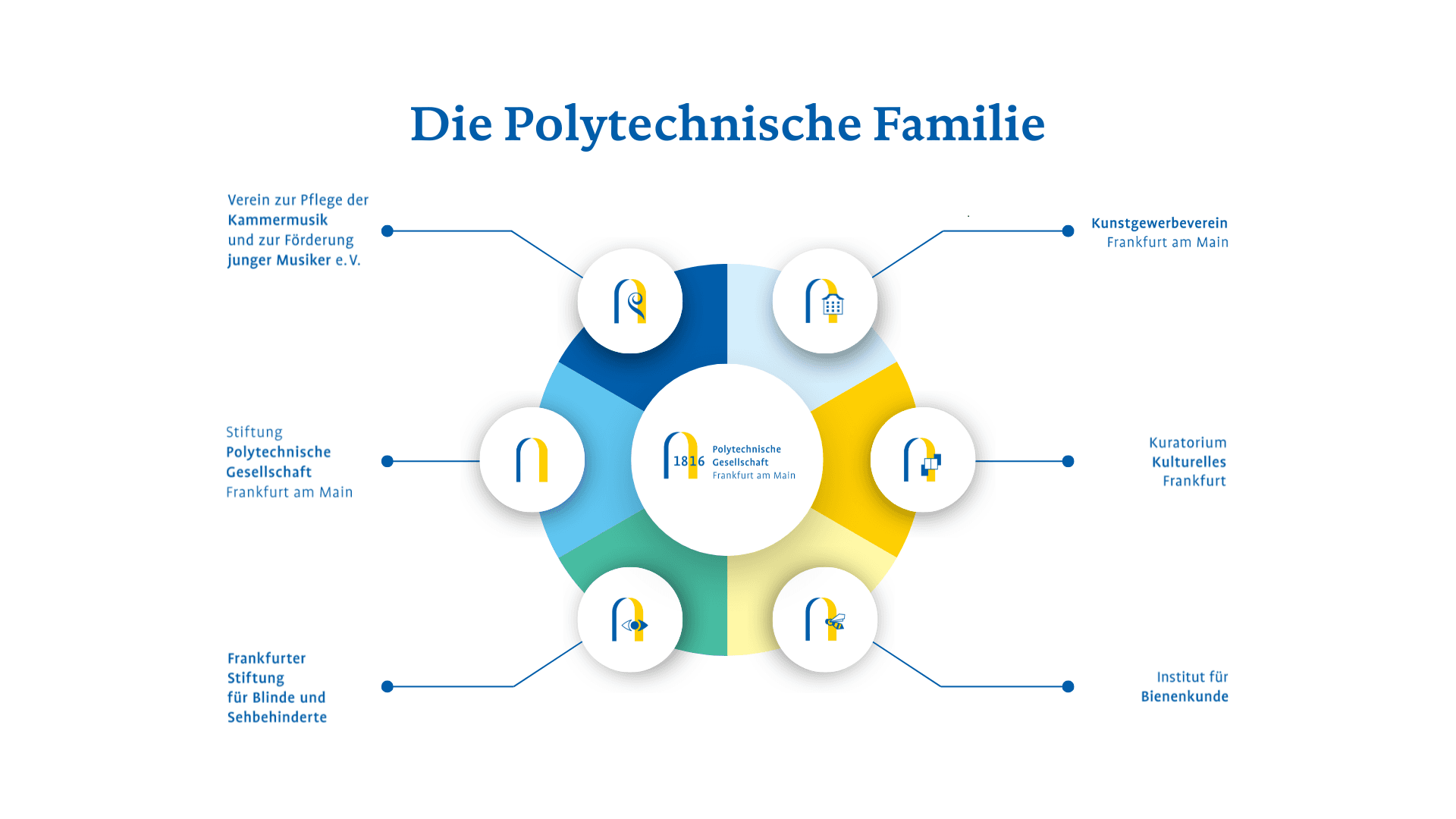

In Gesprächen mit Personen außerhalb der PTG erleben wir häufig, dass der Begriff „polytechnisch“ als erklärungsbedürftig wahrgenommen wird. Die thematische Breite der Aktivitäten bei Mutter und Töchtern ist enorm. Zudem ist die „Verfassung“ der Töchter sehr unterschiedlich (2 Stiftungen, 3 Vereine mit und ohne eigene Mitgliedschaft, das unselbständige Bieneninstitut).

Frankfurt Mutig Machen

Machen Sie mit

Philanthropie und ihre Bedeutung für die Polytechnische Familie

Auf der Zielgeraden. Das neue Bieneninstitut nähert sich der Fertigstellung

Ein Gespräch mit Dr. Reinhard Krafft, Schatzmeister

Herr Dr. Krafft, Im Oktober 2023 hat die Polytechnische Gesellschaft das Richtfest für den Neubau des Instituts für Bienenkunde gefeiert. Ist im Jahr 2024 das Dach dann fertig geworden?

Ja, zum Jahreswechsel 2023/2024 war das neue Institut bedacht und wir haben in 2024 die Komplettierung des Baus begonnen.

Welche sonstigen Fortschritte wurden im Jahr 2024 auf der Baustelle erzielt?

Naja, das sind viele Fortschritte: Dach, Fenster, Aufzug, die ganzen Inneninstallationen bis hin zur Verkabelung, Laufkatze im Honiglager, zum Schluss in 2025 die Außentüren, die große Holztreppe, Raumbeschilderungen, Logo. Das war ein sehr betriebsames Jahr 2024 und wir sind froh, dass wir plangemäß die meisten Innenausbauarbeiten und auch Außenanlagen fertigstellen konnten.

In den Jahren während der Pandemie war das Projekt mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert, die glücklicherweise dank der Auszahlung des Besserungsscheins aufgefangen werden konnten. Wie haben sich die Kosten des Projekts im Jahr 2024 entwickelt?

Insgesamt ist das Projekt – fast erwartbar – teurer geworden, als ursprünglich angenommen. Ich habe von meinem Vorgänger, Herrn Sättele, aber eine perfekte Planung übernommen, die wir auch dann bis zum Schluss eingehalten haben.

Im Sommer gab es weniger erfreuliche Nachrichten; im Kellergeschoss wurde ein Wasserschaden festgestellt. Was war da los?

Erst durch den Stromausfall an unserer für die Bauzeit installierten Lenzpumpe sind wir darauf gekommen, dass von außen irgendwie Wasser in das Gebäude eindringt. Nach langer, intensiver Suche durch unseren Projektsteuerer wurde schließlich klar: bereits kurz nach Beginn der Hochbauarbeiten wurde der Kanal, der unter dem Gebäude entlangführt, beschädigt und über diese Beschädigung drang dann das Wasser in das Gebäude.

Hat die Bauleitung das Problem inzwischen in den Griff bekommen?

Ja, das Problem wurde gemeistert, aber Rückbau und Wiederaufbau der feuchten Böden, Wände, Türen usw. haben viel Mühe und Kosten verursacht.

Welche Arbeiten blieben am Jahresende 2024 noch zu tun?

2025 waren im Wesentlichen die Abschlussarbeiten zur Betriebsübergabe zu erledigen, Schlussrechnungen mit den Handwerksbetrieben zu vereinbaren, das Gebäude zum Umzug vorzubereiten. Leider hat sich durch die Sanierung des Wasserschadens die Fertigstellung der Restarbeiten verschoben, aber wir waren wenigstens im März 2025 „am Strom“, d.h. haben den Hausstromanschluss hergestellt, und konnten dann die Feininstallationen Elektro und Haustechnik fertigstellen bzw. in Betrieb nehmen.

Wie ist der Stand bei den Außenanlagen?

Alles fertig!

Für wann ist mit dem Umzug der Bienen und der Institutsmitarbeiter in den Neubau zu rechnen?

Das hängt etwas an den Bestellungen und Einbauten, z.B. der Laborausrüstung, denn das Labor muss ja auch noch einmal offiziell abgenommen werden. Dazu sind wir eng mit der Goethe Universität im Gespräch.

Wird es eine Eröffnungsfeier geben? Wann ist sie geplant?

Natürlich wird es diese geben. Im Moment tendieren wir aber dazu, diese im Frühjahr 2026 zu machen, denn dann ist das Institut im Betrieb, das Wetter wird wieder berechenbarer als jetzt im Herbst – und wir überlappen uns nicht mit dem großen Stadtfest zum Jubiläum unserer Stiftung.

Gibt es bereits Pläne für die alten Liegenschaften des Bieneninstituts in Oberursel? Wenn ja, welche?

Ja – wir haben der Stadt Oberursel vorgeschlagen, dass wir darauf Wohnbebauung errichten, da ja auch in Oberursel Wohnraum dringend gebraucht wird. Die Besprechungen dazu sind in vollem Gange.

Herr Krafft, vielen Dank für das Gespräch

Frankfurt Mutig Machen

In Gesprächen mit Personen außerhalb der PTG erleben wir häufig, dass der Begriff „polytechnisch“ als erklärungsbedürftig wahrgenommen wird. Die thematische Breite der Aktivitäten bei Mutter und Töchtern ist enorm. Zudem ist die „Verfassung“ der Töchter sehr unterschiedlich (2 Stiftungen, 3 Vereine mit und ohne eigene Mitgliedschaft, das unselbständige Bieneninstitut). Daher haben Vorstand und Geschäftsstelle in einem mehrstufigen Prozess unter der fachkundigen Begleitung von Alexander Zang ein Mission Statement formuliert. Dieses Leitbild soll nach innen und außen mehr Klarheit darüber schaffen, wer wir sind, was uns antreibt und was wir tun. Dabei wurden die Formulierungen so gewählt und abgestimmt, dass auch alle Tochterinstitute sich damit identifizieren können. Wenn wir über neue Aktivitäten oder eventuelle Verlagerung von Schwerpunkten nachdenken, orientieren wir uns an diesem Leitbild.

Unsere Arbeit basiert auf den Werten des Humanismus und der freiheitlichen Demokratie; wir glauben an die Vielfalt der Talente und an das Primat der Vernunft. Wir beflügeln die Besten und fördern die Schwächeren. Wir wirken durch Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe. Durch unsere Aktivitäten befähigen und ermutigen wir Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, ihre Potentiale zu entfalten und Verantwortung für sich und das Gemeinwesen zu übernehmen.

Gemäß unserem Motto „Die Tugend liegt im Handeln“ leisten wir unseren Beitrag, arbeiten mit bestehenden Institutionen und anderen Förderern zusammen, fordern aber auch Reformen ein. Wir sind prinzipientreu und flexibel in der Umsetzung. Wir verstehen uns als Impulsgeber, zeigen Lücken und Chancen auf und stellen unser Netzwerk für innovative Ideen oder Lösungsansätze zur Verfügung.

Als unabhängige Bürgergesellschaft mit langer Historie und herausragendem gesellschaftlichen Engagement genießen wir Vertrauen und Respekt. Unsere Stimme wird gehört, in Frankfurt und darüber hinaus.

Mit Mut und Zuversicht gestalten wir die Zukunft

Themen

Arbeitskreise und Projekte 2024

Gemeinsam gestalten

Junge Polytechniker

Wege, die verbinden - Mit Recht, Rad und Reflexion durch Frankfurt

Ein Gespräch mit Tarkan Can Korkmaz

Arbeitskreis Demokratiefähigkeit

Demokratie braucht Räume ENTWURF

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt

Arbeitskreis Inklusion

Wir müssen stärker auf die Potentiale der Inklusion schauen!

Ein Gespräch mit Dr. Dagmar Meidrodt

Arbeitskreis Nachhaltigkeit

Zukunftsfähige Stadt Frankfurt: Perspektiven aus dem Arbeitskreis Nachhaltigkeit

Ein Gespräch mit Dr. Julia Krohmer

Arbeitskreis Krisenresilienz

Warum Zivilgesellschaft ein wichtiger Faktor der Krisenresilienz ist

Ein Gespräch mit Stefan Cornel und Gerhard Bereswill

Arbeitskreis Start-ups

Der Weg zur Smart Factory Rhein Main

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger

2024 - Ein Jahr der Beteiligung

Das Jahr 2024 stand für Frankfurt Next Generation ganz unter dem Motto „Gib deinen Senf dazu“. In zahlreichen Formaten wurde die Stadtgesellschaft nach ihrer Meinung, ihren Ideen und Visionen für Frankfurt gefragt. Über 12.500 Menschen wurden erreicht: digital, an Haltestellen, in Workshops und beim großen Zukunftsfestival.

Die Online- Beteiligung

Los ging es im Februar 2024 mit der Online-Beteiligung. Die online Beteiligung zielte auf eine möglichst niedrigschwellige und in die Breite gerichtete Befragung der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger ab. Sie sollte die gemeinsame Erarbeitung von Zielvisionen für das Frankfurt der Zukunft unterstützen, die anschließend in konkreten Projekten umgesetzt werden sollen.

Im Rahmen der 37-tägigen Online-Beteiligung wurden die Frankfurterinnen und Frankfurter eingeladen sich mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Frankfurt auseinanderzusetzen: Lieblingsorte, Orte die verbessert werden sollten, Themen & eigene Visionen für die Zukunft.

Über 12.500 Menschen sind dem Aufruf von FNG gefolgt. Diese große Resonanz entstand vor allem durch die innovative Kommunikation und Bewerbung. Es wurden nicht nur verschiedene Kanäle beworben, beispielsweise Instagram, Pressekanäle, einer Plakataktion sowie über ausgewählte Multiplikatoren (z.B. Eintracht Frankfurt >Newsletter), sondern auch der Fokus bei der Kommunikation wurde auf Handlungsaspekten und dem Impact jedes Einzelnen auf seine Zukunft und die von anderen. Es ging grundlegend um eine Aktivierung der Stadtgesellschaft. Alles, was an Visionen (während des gesamten Prozesses) entstehen sollte, muss auch umsetzbar sein. Genutzt wurde ein systemisches Konzept, das Unterschiede überwinden soll, Zwänge, in denen sich Menschen befinden, ernst nimmt und Perspektiven sowie Schnittmengen aufzeigt, solange Menschen zum Weiterdenken und zum Für-Andere-Denken bereit sind. So soll ein „Zukunftsruck“ entstehen, der jedoch kein einmaliges Ereignis ist, sondern langfristig wirkt und zur Gewohnheit wird.

Nach ihrem Abschluss enthielt die Umfrage 4281 vollständige beantwortete Fragebögen und insgesamt 45.061 Einzelbeiträge über alle Fragebögen hinweg.

Interventionistische Plakataktion

Nach dem großen Erfolg der Online-Beteiligung, bei der viele Menschen aus ganz Frankfurt mitgemacht haben, sollte als Nächstes eine andere Methode genutzt werden, um noch mehr Menschen zu erreichen. Dafür wurden Plakate in verschiedenen Sprachen und in einfachen, niedrigschwelligen Formen eingesetzt. So können die beiden Wege – online und offline – sich ergänzen und gemeinsam bessere Ergebnisse für Frankfurt Next Generation liefern.

Bei der Plakataktion wurden Menschen in ihren Alltagssituationen angesprochen, in ihren Stadtteilen oder Nachbarschaften: Was gefällt den Leuten in Heddernheim? Was sollte im Gallus anders werden? Wovon träumen die Menschen im Bahnhofsviertel? Und was wünschen sich die Nachbarn in Sachsenhausen? Damit konnten die Besonderheiten und Identitäten der einzelnen Stadtteile sichtbar gemacht werden.

Die Plakate hingen an Haltestellen in der ganzen Stadt. Passantinnen und Passanten wurden eingeladen, mit Stift auf den Plakaten zu schreiben oder zu zeichnen. Außerdem gab es QR-Codes, mit denen man digital antworten konnte. So konnten möglichst viele Menschen ihre Wünsche und Sorgen direkt vor Ort teilen. Neben Deutsch, waren die Fragen auf Englisch, Türkisch, Kroatisch, Arabisch, Russisch und Ukrainisch formuliert, um der Internationalität Frankfurts gerecht zu werden.

Neue Frankfurter Küche-Workshops

Unter dem Titel ‚Neue Frankfurter Küche‘ wurden am 24. Mai und 25. Mai 2024 Vertreter:innen ansässiger Organisationen und Vereine als lokale Zukunftsexpert:innen zu drei Workshops eingeladen.

Ca. sechzig Personen entwickelten an beiden Tagen in Gruppenarbeit Zukunftsrezepte, die für Projektideen in Frankfurt stehen. Grundlage für die Küchen-Workshops waren die Ergebnisse aus der Online-Beteiligung.

In diesen inspirierenden Workshops gelang es, die Daten der Online-Beteiligung einem Realitätscheck zu unterziehen: Welche Ideen können durch das Engagement der Frankfurter Stadtgesellschaft weitergedacht und umgesetzt werden? In welchem Zeitraum können die Projekte Wirklichkeit werden? Welche Akteur:innen müssen hierbei aktiviert werden? Und wer profitiert davon? Aber auch: welche Projektideen werden zur Weiterverfolgung Institutionen aus Planung und Politik empfohlen? Mithilfe des impliziten Wissens und der vielfältigen Expertisen der Workshop-Teilnehmenden wurden Frankfurter Eigenheiten diskutiert. Ebenso schälten sich Herausforderungen und Konflikte, Potenziale und Stärken in insgesamt 30 Projektideen heraus – einige dieser Projektideen befinden sich aktuell in der Umsetzung.

Zukunftsfestival

Das FNG-Zukunftsfesival am 11. Und 12. September war der Endpunkt der Beteiligung 2024 und gleichzeitig der Startpunkt für die Umsetzung der entstandenen Visionen:

Das Event bot unter dem Motto mitDENKEN miREDEN mitGESTALTEN eine Plattform, auf der Expertinnen und Experten, Stadtgestalterinnen und -gestalter sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Akteur:innen der Initiative Frankfurt Next Generation über die Zukunft Frankfurts nachzudenken und zukunftsweisende Ideen zu erörterten. Dazu wurden die FNG-Ergebnisse vorgestellt, Themenschwerpunkte diskutiert und spannende Vorträge.

So war das Festival ein Ort des Austauschs, der Vernetzung und der Inspiration – und es hat deutlich gemacht, dass die Zukunft Frankfurts aktiv und gemeinschaftlich gestaltet werden kann.

Fazit

Das Jahr 2024 hat gezeigt, wie wichtig und wirkungsvoll eine breite Beteiligung der Stadtgesellschaft ist. Durch vielfältige Formate – online, analog, in Workshops und auf dem Festival – konnten die Menschen Frankfurts ihre Wünsche, Ideen und Visionen aktiv einbringen. Die große Resonanz beweist, dass die Bürgerinnen und Bürger Frankfurt mitgestalten möchten und bereit sind, Verantwortung für die Zukunft ihrer Stadt zu übernehmen.

Die gesammelten Beiträge bilden eine wertvolle Grundlage für konkrete Projekte und Maßnahmen, die nun umgesetzt werden können. Das große Engagement und die vielfältigen Perspektiven machen deutlich: Eine lebendige Stadt braucht den Dialog zwischen Verwaltung, Initiativen und Einwohnern. Nur gemeinsam können wir Frankfurt zukunftsfähig, inklusiv und innovativ gestalten.

Jetzt gilt es, die gewonnenen Impulse in konkrete Schritte zu überführen. Die nächsten Monate sind entscheidend, um aus Visionen realistische Projekte zu entwickeln, Partnerschaften zu stärken und nachhaltige Veränderungen anzustoßen. Das Jahr 2024 hat den Grundstein gelegt – nun liegt es an uns allen, diesen weiter auszubauen und Frankfurt aktiv in eine positive Zukunft zu führen.

Frankfurt Mutig - Missionsentwicklung in der Polytechnischen Gesellschaft

Ein Gespräch mit dem Polytechniker und Kommunikationsexperten Alexander Zang

Herr Zang, Sie haben den Prozess zur Entwicklung der Mission der Polytechnischen Gesellschaft strukturiert und begleitet. Wie beginnt man eigentlich so einen Prozess?

Wichtig ist zunächst ein gemeinsames Verständnis darüber, warum eine Mission entwickelt werden soll, was sie leisten muss und wo ihre Grenzen liegen. Eine Mission ist Teil des normativen Managements einer Organisation. Sie sagt, welchen Unterschied eine Organisation in unserer Gesellschaft macht, welche Ideen und Werte sie trägt. Sie beantwortet nicht die Frage, welche Strategien sie verfolgen muss, um diesen Unterschied zu realisieren. Bei einer Gesellschaft wie der Polytechnischen, die bereits seit über 200 Jahren existiert und wirkt, muss natürlich auch die Frage beantwortet werden, warum es überhaupt eine neue Mission braucht oder ob nicht der Gründungsauftrag immer noch hinreicht.

Und wozu brauchte die Polytechnische Gesellschaft eine neue Mission?

Der Gründungsauftrag war selbst eine Mission. Aber eine Mission ist zeitgebunden. Die Polytechnische Gesellschaft ist Teil des gesellschaftlichen Systems und versteht sich auch bewusst als ein solcher Teil. Sie reflektiert die Herausforderungen dieses Systems, prägt aber auch umgekehrt seine Entwicklung mit. Deshalb ist es wichtig, die Frage, weshalb und wozu man da ist, immer mal wieder zu stellen und neu zu beantworten. Man muss das innere Feuer am Lodern halten.

Wie lief die eigentliche Entwicklungsarbeit an der Mission ab?

Am Anfang standen offene Fragen: Wer sind wir? Wofür stehen wir? Was macht uns aus?etc. – also Identität, Selbstverständnis und Besonderheiten der Polytechnischen Gesellschaft. Der Vorstand hatte entschieden, alle Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle in diesen Prozess einzubinden. Das war sehr klug. Das machte das Ganze zu einem generationenübergreifenden Projekt, erhöhte die Anzahl der Perspektiven und führte zu fruchtbaren Diskussionen.

Können Sie Beispiele nennen?

Nehmen Sie das Spannungsfeld zwischen Denken und Handeln: Inwieweit versteht sich die PTG als Think Tank zur Entwicklung neuer Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen und wie stark als praktisch-gestaltende Kraft der aktiven Veränderung? Oder den Anspruch, für das gesellschaftliche Funktionieren zu sorgen. Das führt zwangsläufig zu der Diskussion, was eigentlich die Voraussetzungen für eine funktionierende Gesellschaft sind und welchen Beitrag die Polytechnische Gesellschaft dazu leisten kann. Spannende Diskussionen, die mit großem Engagement geführt wurden. Einig war man sich, dass Innovationen und das Vorangehen zwei bestimmende Merkmale der PTG sind.

Welche Rolle spielten Werte in der Diskussion?

Eine zentrale. Die Werte Humanismus, Vielfalt, Bildung, Eigenverantwortung – sie sind tief in der DNA der Polytechnischen Gesellschaft verankert. Unsere Aufgabe war es, diese nicht zu benennen, sondern in konkretes, nachvollziehbares Handeln zu übersetzen. Die Mission benennt diese Werte nicht explizit, aber man spürt, dass sie von ihnen getragen ist. Sie ist Ausdruck eines Menschenbildes, das befähigt und ermutigt. Explizit drückt sich dies in den Sätzen „Wir beflügeln die Besten und fördern die Schwächeren“ oder „Wir wirken durch Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe“ aus.

Wie gelang es, aus der Vielfalt der Diskussionen eine prägnante Mission zu entwickeln?

Durch Strukturierung, Priorisierung und Reduktion. Am Ende ist eine Mission ein kurzes Dokument, das die eingangs aufgeworfenen Fragen beantwortet. Eine Seite, auf keinen Fall mehr. Um sie im Anschluss an unsere inhaltlichen Diskussionen zu erarbeiten, haben wir ein Experiment gewagt und einen kleinen Wettbewerb gestartet. Wir haben drei Untergruppen gebildet, die alle die Aufgabe hatten, bis zum nächsten Workshoptermin und auf Basis der erarbeiteten Inhalte ein eigenes kleines Missionsstatement zu erarbeiten. Das hat wunderbar geklappt. Es gab dabei einen eindeutigen Siegerentwurf. Er war super formuliert und diente dann als Grundlage für die finale Mission.

Und wie kam es zu dem Claim „Frankfurt Mutig Machen“?

Mit viel Reduktion und einem Schuss Kreativität. Es war zunächst ein Verdichten und Zuspitzen der Mission. Aber daraus erwächst noch keine schlagkräftige und sinntragende Formulierung. Am Ende muss man springen. Das heißt, man darf nicht über einzelne Aspekte nachdenken, sondern muss das Ganze sehen und der eigenen Kreativität eine Chance geben. Am besten funktioniert das, wenn in einer Gruppe der eine den anderen mit seinen Ideen ansteckt. Das ist in dieser Gruppe prima gelungen. In der Formulierung „Frankfurt Mutig Machen“ steckt viel drin. Es kommt ja schon darauf an, wie man die Sentenz betont. Ob als drei Begriffe oder als Satz. Oder der Selbstbezug der Aussage: Denn, wer Mut machen will, muss ja selbst mutig sein und vorangehen. Oder die intentionale Perspektive: Mut macht man auf etwas hin; man muss selbst also eine Lösung und einen Weg sehen, den andere vielleicht nicht sofort sehen. Das Machen wiederrum reflektiert den Primat des Handelns. Auch heißt es in der Sentenz ja nicht, Frankfurter Bürger mutig machen, sondern Frankfurt mutig machen. Kann man darüber nachdenken, warum das so formuliert wurde. Kurz: Wir wollten einen Claim, der sowohl emotional als auch handlungsorientiert ist. „Frankfurt“ benennt die Stadt als Wirkungsraum. „Mutig“ steht für die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Und „Machen“ bringt das Engagement, den Gestaltungsanspruch zum Ausdruck. Dieser Dreiklang fasst die Haltung der Polytechnischen Gesellschaft hervorragend zusammen.

Abschließende Frage: Welche Rolle spielt die Mission im Alltag der Polytechnischen Gesellschaft?

Sie ist ein wesentlicher Baustein der kulturellen Identität der Gesellschaft. Sie ist Leitlinie für die Gestaltung der Arbeit und für das Treffen von Entscheidungen. Sie ist ein Referenzpunkt bei der Auswahl von Projekten, in der Fokussierung von Diskussionen und bei der Auflösung von Zielkonflikten. Sie ist eine der Grundlagen der internen und externen Kommunikation. Sie spielt überall eine Rolle. Am besten ist, man redet gar nicht groß über sie, man lebt sie einfach.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zang.

Tochterinstitutionen

Berichte der Tochterinstitutionen 2024

Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte

Auf dem Weg zu Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe

Kompetenzbereich Blindentechnische Grundausbildung (BtG) im Bereich Soziale Rehabilitation: hohe Auslastung im Jahr 2024

Kunstgewerbeverein

Nachwuchspreis Circular Design 2024

Das neue Veranstaltungsformat "Nachwuchspreis Circular Design"

Kuratorium Kulturelles Frankfurt

Aktivitäten 2024

Berichte über die vielfältigen Aktivitäten im Jahr 2024

Verein zur Pflege der Kammermusik und zur Förderung junger Musiker e. V.

Warum die Kammermusik wichtig ist

Ein Gespräch mit Prof. Dr. med. Ulrich Finke und Prof. Tim Vogler

Institut für Bienenkunde

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Stiftung Polytechnische Gesellschaft

Zusammenhalten lernen

Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft im Jahr 2024

Finanzen

Das auf der Basis einer ertragsorientierten und gleichzeitig risikokontrollierten Anlagestrategie agierende Vermögensmanagement schafft die Grundlage für die Finanzierung der gemeinnützigen Betätigung des Vereins. Das Jahr 2024 war für dessen Vermögensmanagement eine Herausforderung. So zeigten sich am Kapitalmarkt zwar einerseits erfreuliche Kursentwicklungen an den Aktienmärkten, andererseits ließen die geopolitischen Sorgen und um die Entwicklung wichtiger Wirtschaftsräume und -branchen (wie z.B. der Immobilienbranche) nur bedingt nach. Insbesondere durch Abwertungen auf Immobilien- und Private Equity Fonds in Höhe von rund Euro 0,74 Mio. sank der handelsrechtliche Jahresüberschuss aus der Vermögensverwaltung im vergangenen Geschäftsjahr um rund Euro 0,6 Mio. auf rund Euro 0,9 Mio.

Im vergangenen Jahr konnte der Verein - trotz dieser herausfordernden Umstände - in der Vermögensverwaltung erneut eine positive Performance von 3,8 Prozent erzielen. So konnten die ordentlichen Erträge im Berichtsjahr gegenüber Vorjahr um rund Euro 0,25 Mio. gesteigert werden Durch die solide Entwicklung der ordentlichen Erträge konnten die gemeinnützigen Aufgaben des Vereins weiterhin wie geplant umgesetzt werden.

Im Berichtsjahr 2024 erhielten die Tochterinstitute folgende Förderzahlungen:

| Institutionen | Förderzahlung in Euro | |

|---|---|---|

| Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte | 257.000,- | |

| Verein zur Pflege der Kammermusik und zur Förderung junger Musiker e.V. | 60.000,- | |

| Kuratorium Kulturelles Frankfurt e.V. | 71.000,- | |

| Kunstgewerbeverein in Frankfurt e.V. | 38.000,- |

Darüber hinaus finanziert der Verein weiterhin eine Stiftungsprofessur im Fachbereich Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt mit Euro 240.000,-. Der Inhaber des Lehrstuhls ist zugleich Leiter des in Oberursel ansässigen Instituts für Bienenkunde. Der Betrieb des Instituts schlug im Berichtsjahr mit Aufwendungen von insgesamt Euro 30.000,- zu Buche.

Als wesentliche eigene Aktivität organisiert die Polytechnische Gesellschaft e.V. eine Vortragsreihe. Die Ausgaben für die Vorträge betrugen in 2024 rund Euro 118.000,- und lagen damit leicht über dem Vorjahresniveau.

Das Projekt Frankfurt Next Generation wurde im Berichtsjahr fortgeführt. Gemeinsam mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt und dem Umweltdezernat der Stadt Frankfurt soll mit Hilfe des Projekts zu einer aktiven Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft Frankfurts beigetragen werden. Hierfür sind im Berichtsjahr bisher Ausgaben in Höhe von rund Euro 105.000,- angefallen. Diese wurden weitgehend durch zusätzliche zweckgebundene Spenden gegenfinanziert.

Seit über 20 Jahren wird in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst der Kammermusikpreis der Polytechnischen Gesellschaft e.V. ausgelobt, der sich insbesondere an junge Ensembles richtet. Im Berichtsjahr vergab die sachkundige Jury, den mit Euro 10.000,- dotierten Preis zu gleichen Teilen an das Trouvaille Trio und das Colora Quartett“.

Für die Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Zwecke hat die Gesellschaft im Berichtsjahr rund Euro 1.334.000,- aufgewendet. Die allgemeinen Verwaltungskosten schlugen mit Euro 263.000,- zu Buche und liegen auf dem üblichen Niveau.

Der aus den Allgemeinen Verwaltungskosten und der Summe der Projektaufwendungen entstandene Fehlbetrag im ideellen Bereich erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund Euro 215.000 auf Euro 1.399.855,63. Zusammen mit dem Überschuss aus der Vermögensverwaltung von Euro 883.243,13 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 516.612,50. Abzüglich einer Einstellung in die Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO in Höhe von EUR 10.300,00 und zuzüglich einer Entnahme aus der Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO in Höhe von EUR 67.211,00 wird der danach verbleibende Betrag in Höhe von EUR 572.587,62 auf neue Rechnung vorgetragen.

Bilanz zum 31. Dezember 2024 (mit Vergleichszahlen des Vorjahrs)

| Aktiva | in EUR 31.12.2024 | in TEUR 31.12.2023 |

|---|---|---|

| ANLAGEVERMÖGEN | ||

| Sachanlagen | ||

| Grundstücke und Bauten | 717.000,00 | 717 |

| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.730,20 | 16 |

| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.947.138,57 | 8.422 |

| 12.674.868,77 | 9.155 | |

| Finanzanlagen | ||

| Wertpapiere des Anlagevermögens | 45.230.300,14 | 48.692 |

| 57.905.168,91 | 57.847 | |

| UMLAUFVERMÖGEN | ||

| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.719,06 | 23 |

| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.233.806,74 | 5.648 |

| 5.239.525,80 | 5.671 | |

| Summe | 63.144.694,71 | 63.518 |

| Passiva | in EUR 31.12.2024 | in TEUR 31.12.2023 |

|---|---|---|

| EIGENKAPITAL | ||

| Vereinskapital | 1.181.235,31 | 1.181 |

| Rücklagen | ||

| Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) | 10.300,00 | 67 |

| Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) | 41.349.000,00 | 43.349 |

| Umschichtungsergebnisse | 19.716.000,00 | 20.166 |

| Ergebnisvortrag | 572.587,62 | 582 |

| 62.829.122,93 | 63.346 | |

| RÜCKSTELLUNGEN | ||

| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 994,42 | 1 |

| Verbindlichkeiten aus Lieferungen uns Leistungen | 182.609,35 | 79 |

| Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen | 106.450,00 | 71 |

| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.518,01 | 6 |

| 297.571,78 | 157 | |

| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 0,00 | 0 |

| Summe | 63.144.694,71 | 63.518 |

Gewinn- und Verlustrechnung

| in EUR 31.12.2024 | in TEUR 31.12.2023 | |

|---|---|---|

| IDEELLER BEREICH | ||

| Umsatzerlöse | 32.864,30 | 29 |

| Mitgliedsbeiträge | 31.127,43 | 26 |

| Spenden | 133.195,00 | 168 |

| Projektaufwendungen | -1.333.791,01 | -1.202 |

| Bruttoergebnis | -1.136.604,28 | -979 |

| Sonstige Erträge | 207,92 | 5 |

| Allgemeine Verwaltungskosten | -263.029,27 | -210 |

| Sonstige Steuern | -430,00 | 0 |

| Fehlbetrag ideeller Bereich | -1.399.855,63 | -1.184 |

| VERMÖGENSVERWALTUNG | ||

| Laufende Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 1.288.068,30 | 1.035 |

| Erträge aus Vermögensumschichtungen | 283.977,81 | 603 |

| Aufwendungen aus Vermögensumschichtungen | -735.539,03 | -227 |

| Bruttoergebnis | 836.507,08 | 1.411 |

| Sonstige Erträge | 5.314,08 | 1 |

| Sonstige Aufwendungen | -34.678,90 | -55 |

| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 75.925,49 | 95 |

| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 175,38 | 0 |

| Überschuss aus der Vermögensverwaltung | 883.243,13 | 1.452 |

| JAHRESFEHLBETRAG / JAHRESÜBERSCHUSS | -516.612,50 | 268 |

| Ergebnisvortrag zum 1. Januar | 582.289,12 | 380 |

| Ergebnisvortrag aus der Überführung der Wöhler-Stiftung | 0,00 | 1 |

| Änderungen des Umschichtungsergebnisses | 450.000,00 | 0 |

| Einstellung in die Projektrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | -10.300,00 | 0 |

| Entnahme/Entnahme aus der Projektrücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO | 67.211,00 | -67 |

| ERGEBNISVORTRAG | 572.587,62 | 582 |

Impressum

Polytechnische Gesellschaft e. V.

Untermainanlage 5

60329 Frankfurt am Main

Telefon 069 - 789 889 - 17

Kontakt

ptg@polytechnische.de

www.polytechnische.de

Verantwortlich

Der Vorstand

Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (Präsident), Dr. Dagmar Meidrodt (stellvertretende Präsidentin), Prof. Dr. med. Ulrich Finke (Schriftführer), Dr. Reinhard Krafft (Schatzmeister), Almut von Tresckow, Renate Bleise

Redaktion

Constantin Groß, Dr. Andreas Pesch

Projektsteuerung

Berit Leune, beritleune.com

Konzept und Design

Christoph Keller und Jonas Lieder, kellerundlieder.de

Technische Umsetzung

Alexander Hitchcock, youmeokay.com

Lektorat

WER??

Bildnachweis

Die Aufmacherbilder der einzelnen Kapitel stammen aus einer Fotoserie der Künstlerin Sara Perovic. Fotonachweis in alphabetischer Reihenfolge: Die Alte Oper Frankfurt/Salar Baygan, Katrin Binner, Dominik Buschardt, Philip Eichler, esistfreitag Kreativagentur, Matthias Faltz, Filmhaus Frankfurt, Gaby Gerster, Jonathan Gillenmeier, HWK/Wachendörfer, Gabriel Hanika, Hessische Staatskanzlei, Historisches Museum Frankfurt/Stefanie Kösling, Journal Frankfurt/Dirk Ostermeier, Sara Perovic, Jochen Kratschmer, Maik Reuss, Sebastian Schramm, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung/Sven Tränkner, Stadt Franfkurt/Nicolas Det, Laura Setzer, Michelle Spillner, Stiftung Deutsches Design Museum/Christof Jakob, Verein zur Förderung von TUMO in Frankfurt e. V., Tim Wegner, Marius Winter

© Polytechnische Gesellschaft e. V., 2025

Datenschutzerklärung